Mind Map

A.

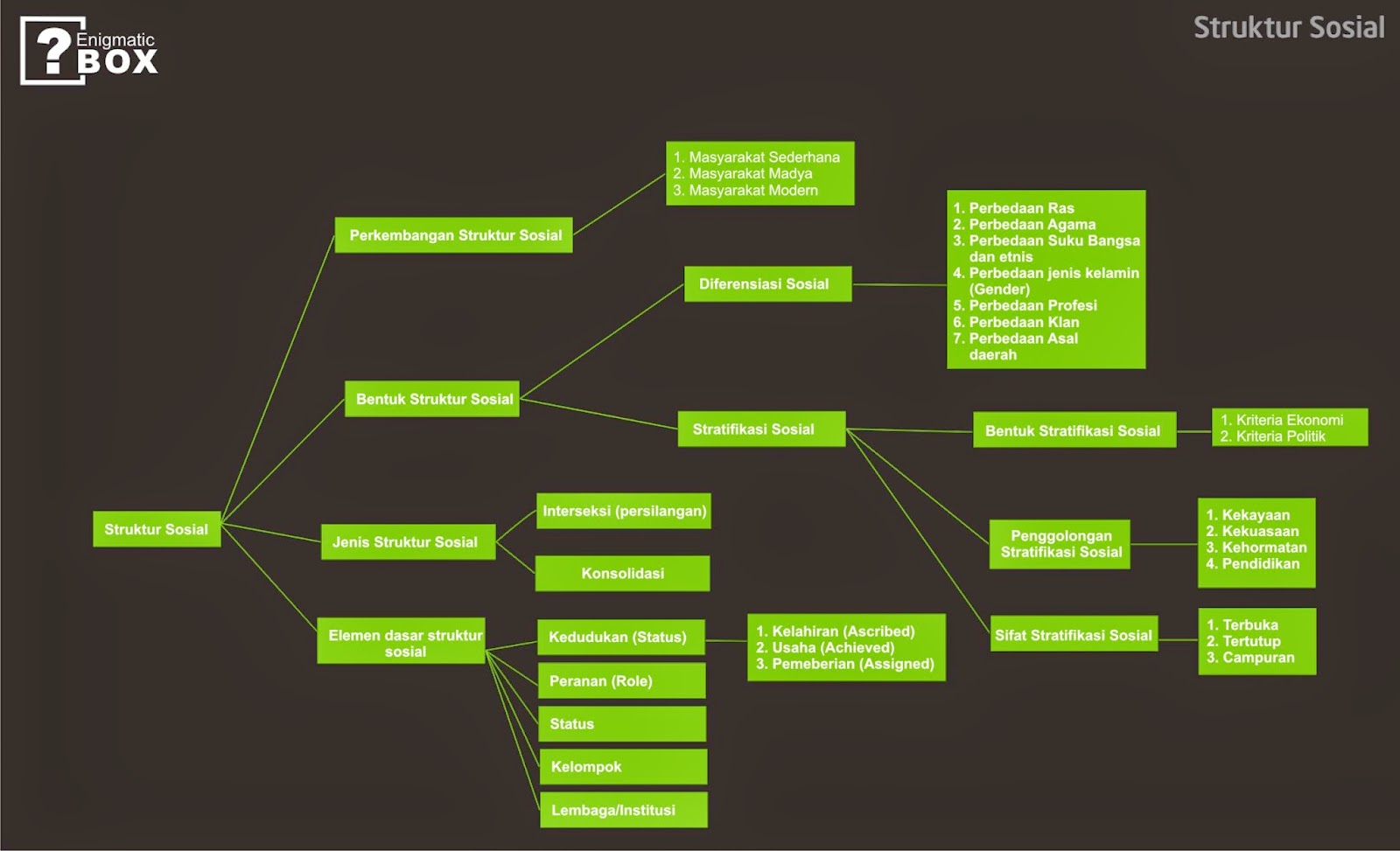

Struktur Sosial

Struktur

secara harfiah berasal dari kata structum yang artinya menysusun,

membangun, konstruksi atau kerangka yang menjadi susunan suatu bangunan.

Misalnya, dalam sebuah bagunan terdapat fondasi, lantai, tiang, atap dan

tembok. Lebih sepesifik dalam bangunan terdapat pintu, jendela, ventilasi,

saluran air, sanitasi, instalasi listrik dan lain sebagainnya. Dapat

dibayangkan, jika bangunan tidak memiliki unsur-unsur tersebut, maka bangunan

tersebut masih kurang layak untuk ditempati atau digunakan oleh manusia. Sama halnya dengan

bangunan, masyarakat juga memiliki suatu struktur, karena setiap manusia yang ada di dalamnya memilik peran, dan status yang berbeda-beda. Keberagaman manusia itulah yang menyebabkan kehidupan ini menjadi dinamis, berkembang, dan memiliki berbagai macam fungsi. Sebenarnya seluruh manusia yang ada di dunia ini telah menempati posisi dalam struktur atau kerangka-kerangka pembentuk dimensi sosial. Sebagai contoh, ketika manusia dilahirkan sebagai

anak pertama, status dan peran orang tua pun akan berubah menjadi ayah dan ibu. Sebutan ayah dan ibu bukan hanya sebagai simbol penanda sosial saja, melainkan memiliki berbagai macam fungsi dan tanggung jawab yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan si anak dan kemajuan keluarganya. Pada akhirnya peran dan status yang dijalankan dalam keluarga tersebut akan berpengaruh pada struktur yang lebih luas, yaitu struktur dalam masyarakat.

Ada

dua pendekatan utama yang bisa dikemukakan untuk menjelaskan struktur sosial. Pendekatan

yang pertama membayangkan struktur sosial sebagai pola-pola yang dapat dilihat

dalam praktik sosial. Sebuah contoh dari pendekatan ini adalah fungsionalisme

(Functionalism). Pendekatan kedua mendapati struktur sosial berada di dalam

prinsip-prinsip yang mendasari susunan sosial, yang mungkin tidak terlihat.

Sebuah contoh dari pendekatan ini adalah realisme (Realism).

Secara

umum struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan yang terus bertahan,

teratur dan terpola di antara unsur-unsur masyarakat, sebuah definisi yang

mendorong beberapa ahli sosiologi abad ke-19 untuk membandingkan masyarakat

dengan mesin atau makhluk hidup lainnya. Ada sejumlah pembantahan atas apa yang

dijelaskan sebagai “unsur”. Radcliffe-Brown, misalnya, membayangkan

struktur sosial sebagai hubungan antar

orang yang umum dan teratur. S.F Nadel, di sisi lain, menyarankan peran sebagai

unsur-sosial. Bahkan yang lebih umum, insitusi sosial sebagai pola-pola

perilaku sosial yang terorganisasi, diusulkan sebagai unsur struktur sosial

sosial oleh para ahli sosiologi yang kemudian mendefinisikan masyarakat dari

sudut pandang hubungan fungsional di antara lembaga-lembaga sosial. Bagi mereka

unsur-unsur sosial tertentu (lembaga sosial) sangatlah penting karena merupakan

prasyarat fungsional.

Struktur

sosial digunakan untuk memehami perilaku manusia, karena struktur merupakan kerangka

masyarakat yang sudah terbentang sebelum kita dilahirkan. Struktur sosial

merujuk pada pola khas suatu kelompok, seperti hubungan yang lazim, seperti

antara kaum laki-laki dan perempuan, atau antara guru dan siswa. Sosiologi melihat struktur sosial sebagai

pemandu perilaku manusia di masyarakat.

Berikut penjelasan para ilmuan sosial mengenai struktur

sosial:

1.

Soerjono

Soekanto

Struktur

sosial adalah hubungan timbal balik antarposisi sosial dan peran sosial

2.

Nasikun

Dalam

konteks Indonesia struktur social dapat dilihat secara horizontal maupun

vertical Secara horizontal struktur sosial ditandai dengan adanya kesatuan

sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa,agama , adat, ras.yang disebut dengan

differensiasi sosial Secara vertikal struktur sosial ditandai ditandai adanya

kesatuan sosial berdasarkan perbedaan lapisan –lapisan sosial yang disebut

dengan stratifikasi sosial

3.

Radclife-Brown

Struktur

sosial merupakan rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud

dalam suatu masyarakat. Struktur sosial meliputi relasi sosial di anatara

individu dan perbedaan individu dan kelas sosial menurut peran sosial mereka

4.

George c.

Homans

Struktur

sosial merupakan hal yang memiliki hubungan erat dengan perilaku sosial dasar

dalam kehidupan sehari-hari

5.

Raymond Flirth

Struktur

sosial merupakan suatu pergaulan hidup manusia meliputi berbagai tipe kelompok

yang terjadi dari banyak orang dan meliputi pula lembaga-lembaga dimana orang

banyak tersebut ambil bagian

B.

Elemen dasar pembentuk Struktur Sosial

1.

Status (kedudukan/posisi

seseorang dalam masyaratkat).

a. Assigned status (diberikan)

Status yang diberikan kepada seseorang karena

telah berjasa melakukan sesuatu untuk masyarakat, misalnya pahlawan nasional.

b. Ascribed status (dibebankan “otomatis”)

Status atau kedudukan yang diperoleh secara

otomatis (warisan/keturunan) tanpa usaha, misalnya jenis kelamin, marga,

klan, suku dan ras.

c. Achieved status (diperjuangkan)

Kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha

sendiri atau sengaja diperoleh. Status yang harus diperjuangkan dan harus

menempuh kualifikasi tertentu untuk mendapatkannya. Misalnya jika seseorang

ingin mendapat gelar sarjana maka orang tersebut harus menempuh jenjang S1 di

universitas.

2.

Peran (hak dan kewajiban sesuai

dengan statusnya).

Merupakan aspek dinamis dari sebuah kedudukan

individu yang telah berhasil menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan

kedudukannya (statusnya), berarti individu tersebut berhasil melakukan perannya

3.

Kelompok

Kelompok

memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam struktur sosial masyarakat

karena sebagian besar interaksi sosial kita berlangsung dalam kelompok dan

dipengaruhi oleh norma-norma dan sanksi yang ada dalam kelompok. Kelompok

sosial merupakan sejumlah orang yang memiliki norma-norma, nilai-nilai, dan

harapan yang sama, serta secara sadar dan teratur saling berinteraksi.

4.

Institusi/lembaga

Merupakan

pola terorganisasi dari kepercayaan dan perilaku yang dipusatkan kebutuhan

dasar sosial. Institusi dibentuk untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.

Melalui institusi sosial, terlihat struktur dalam masyarakat. Institusi sosial

seperti keluarga, agama, dan pemerintah merupakan aspek fundamental dari

struktur sosial.

C.

Jenis Struktur Sosial

1.

Interseksi

(Menyilang)

Yaitu persilangan / pertemuan/ titik potong

kenggotaan anggota – anggota dari dua suku bangsa atau lebih dalam kelompok

sosial di dalam suatu masyarakat yang majemuk Contoh : Abdullah dari Aceh ,

Slamet dari jawa, Dadang dari Sunda bertemu bersama – sama dalam organisasi

Islam

|

| Interseksi |

2.

Konsolidasi

(Penguatan identitas)

Yaitu penguatan atau peneguhan keanggotaan anggota –

anggota masyarakat dalam kelompok sosial melalui tumpang tindih keanggotaan. Contoh

:

|

| Konsolidasi |

D.

Bentuk Struktur Sosial

1. Diferensiasi

sosial

Pembedaan anggota

masyarakat dalam golongan – golongan secara

horizontal ( tidak memandang perbedaan lapisan). Diferensiasi

digolongkan atas: jenis kelamin, agama,

profesi, klan, suku bangsa, asal daerah dan ras

a.

Ciri

fisik (ras, jenis kelamin)

b.

Ciri

sosial (profesi, peran di masyarakat)

c.

Ciri

budaya (pandangan hidup, religi, sistem

kekeluargaan, klan, norma dan nilai yang dianut).

2.

Stratifikasi

Sosial

Merupakan pembedaan

penduduk atau masyarakat ke dalam kelas

– kelas secara bertingkat (hierarkhis/vertikal

).

a.

Dasar untuk

menggolangkan pelapisan sosial

1)

Kekayaan

Kekayaan adalah kriteria

ekonomi, maka orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau besar akan menempati

lapisan sosial yang tinggi pula

2)

Kekuasaan (Power)

Orang-orang yang memperoleh kesempatan

menjadi pemimpin, baik melalui suatu mekanisme pemilihan umum maupun secara

turun temurun (pada negara sistem monarki), akan menempati kelas sosial yang

lebih tinggi.

3)

Kehormatan

Golongan

bangsawan, baik pada masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern,

selalu menduduki kelas sosial yang lebih tinggi. Mereka sangat dihormati,

bahkan sering dijadikan sumber dari berbagai kebutuhan sosial manusia. Biasanya

keturunan kelas bangsawan ini akan secara otomatis menjadi orang yang berada

dan menyandang status sosial orang tuanya tersebut.

4)

Pendidikan

Pada masyarakat yang mulai berkembang atau

masyarakat pra industri, pendidikan menjadi suatu yang amat penting, sehingga

orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi secara otomatis akan menempati

lapisan sosial yang tinggi pula. Mislanya, kelompok sarjana di negara manapun

mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada kelompok yang hanya

menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dan kejuruan.

b.

Bentuk Stratifikasi

Sosial

1)

Kriteria

Ekonomi

Kriteria ekonomi

masyarakat dibedakan menurut penguasaan materi dan sumber daya.

|

| Kriteria Ekomoni (Aristoteles) |

|

| Kriteria Ekonomi (Secara Umum) |

|

| Kriteria Ekonomi Penguasaan Sumber daya (masyarakat demokratis) |

2)

Kriteria

Politik

a)

Kasta

Tipe

kasta adalah tipe atau sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisahan yang

tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta

yang hampir tidak terjadi mobilitas sosial vertikal. Garis pemisah antara

masing-masing lapisan hampir tidak mungkin ditembus.

|

| Stratifikasi tipe kasta |

b)

Oligarkis

Tipe

ini memiliki garis pemisah yang tegas, tetapi dasar pembedaan kelas-kelas

sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Tipe ini hampir sama

dengan tipe kasta, namun individu masih diberi kesempatan untuk naik

lapisan.

|

| Stratifikasi tipe Oligarkis |

c)

Demokratis

Tipe

ini menunjukkan adanya garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobil

(bergerak) sekali. Dalam hal ini kelahiran tidak menentukan kedudukan

seseorang, melainkan yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang

faktor keberuntungan.

c.

Sifat Struktur

Sosial

1)

Tertutup

Pada sistem stratifikasi sosial tertutup (closed

stratification), terdapat pembatasan terhadap kemungkinan pindahnya

kedudukan seseorang dari suatu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Jadi, dalam

sistem stratifikasi sosial tertutup bersifat tetap. Satu-satunya jalan supaya

berada pada suatu lapisan kelas tertentu adalah melalui kelahiran. Pada

stratifikasi ini gerak sosial tidak dapat terjadi karena seseorang tidak dapat

naik, atau bahkan turun ke kelas sosial lainnya.

|

| Stratifikasi Sosial Tertutup |

2)

Terbuka

Di dalam stratifikasi sosial terbuka (open

stratification), kelas-kelas sosial tidak bersifat tertutup, artinya

seseorang dapat saja masuk ke dalam kelas sosial tertentu yang diinginkan

ataupun keluar setelah mencapai kelas sosial yang lebih tinggi. Seseorang dapat

pula ‘dikeluarkan” apabila tidak sanggup melaksanakan hak-hak dan kewajibannya

sesuai dengan kelas sosial yang disandangnya. Sistem kelas sosial terbuka

memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berusaha dengan kemampuannya

sendiri masuk ke kelas tertentu.

|

| Stratifikasi Terbuka |

3)

Campuran

Mobilitas

terjadi secara bebas, namun ada posisi yang tidak dapat berubah. Posisi sosial tersebut

dapat diperoleh melalui perjuangan dan ditentukan oleh garis keturunan Contoh:

seseorang menganut kasta brahmana (kedudukan tinggi), namun karena sistem yang

dianut oleh masyarakat merupakan demokratis, jadi orang tersebut harus menyesuaikannya.

|

| Stratifikasi Sosial Campuran |

E.

Perkembangan Struktur Sosial Masyarakat

Selo Sumardjan membagi

perkembangan struktur social masyarakat menjadi tiga bentuk

1. Masyarakat sederhana

a. Memiliki ikatan organisasi berdasarkan tradisi turun

temurun

b. Memiliki ikatan kekeluargaan yang masih sangat kuat

c. Mengedepankan system gotong royong

d. Menerapkan system hokum tidak tertulis

e. Masih memiliki kepercayaan pada kekuatn ghoib

f. Hasil produksi tidak untuk dijual ,tetapi untuk

dikonsumsi sendiri

2. Masyarakat madya

a. Intensitas ikatan kekeluargaan tidak seerat

masyarakat sederhana

b. Lebih terbuka dengan perubahan social

c. Menerapkan system hokum tertulis dan tidak tertulis

d. Mulai membentuk lembaga formal

e. Mulai muncul pemikiran rasionalitas meskipun tetap

mempercayai adanya kekuatan ghaib

f. Mulai mengenal system diferensiasi social dan

stratifikasi sosial

3. Masyarakat modern

a. Hubungan sosial berdasarkan kepentingan pribadi

b. Membentuk hubungan sosial yang bersifat terbuka

c. Mengembangkan pola pikir positivis

d. Masyarakat punya tingkat ilmu pengetahuan yang

tinggi

e. Memberlakukan system hokum formal atau tertulis

f. Membentuk stratifikasi sosial berdasarkan pada

keahlian

Tidak ada komentar:

Posting Komentar